更年期の女性は、女性ホルモンや自律神経のバランスが崩れやすくなったり、代謝が低下したりすることから太りやすくなります。

更年期のダイエットには、まずは生活習慣を改善することがとても大切ですが、体質や症状に合った漢方薬の服用で、痩せやすい体づくりをサポートできる場合もあります。

代表的な漢方薬としては、以下のようなものがあります。

・防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん):代謝を改善し、脂肪燃焼を促進する効果

・防已黄耆湯(ぼういおうぎとう):水分代謝を向上させ、水太りを改善する効果

・大柴胡湯(だいさいことう):自律神経を整え、ストレス太りを改善する効果

この記事では、それぞれの漢方薬の効果や体質・症状に合った選び方について、薬剤師が詳しく解説します。なかなか改善しない更年期の不調に悩まれている方はYOJOの薬剤師にも相談できますよ。

Contents

更年期に太ってしまう理由とは

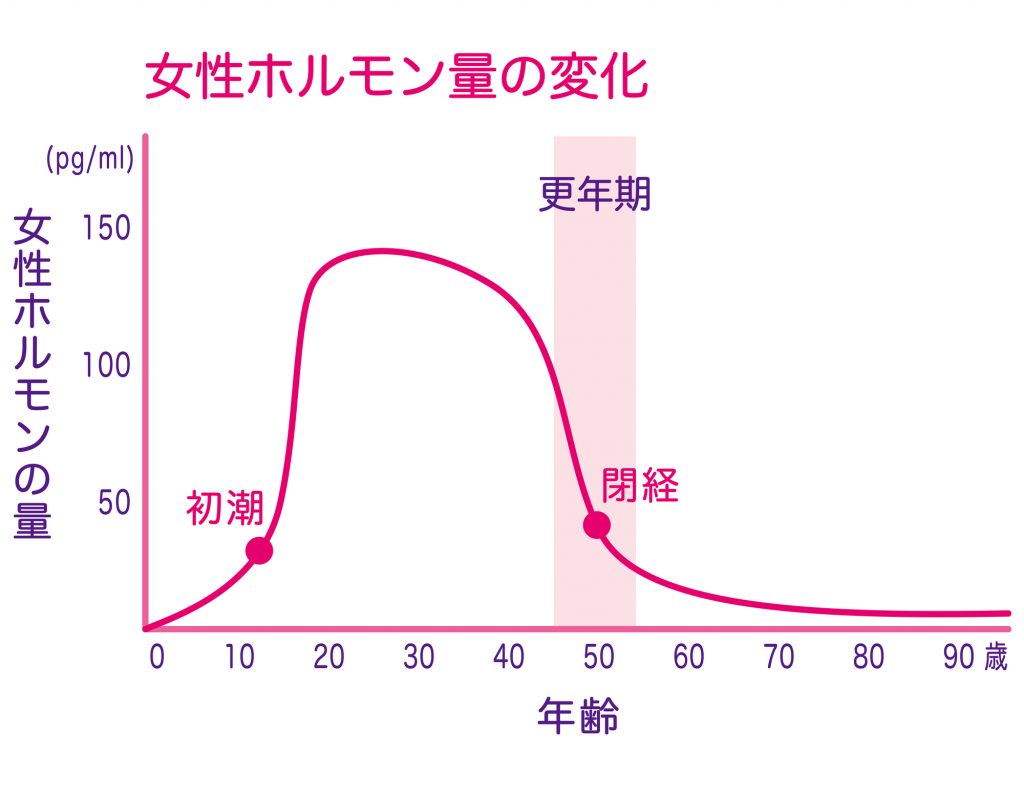

女性は約50歳で閉経を迎えますが、この閉経前後の約10年間を「更年期」と呼びます。更年期に太りやすくなってしまう理由には、大きく分けて以下の2つの理由が考えられます。

女性ホルモンの急激な減少

女性ホルモンであるエストロゲンは30歳を過ぎたあたりから、その分泌量がゆるやかに減少し始め、さらに更年期に入ると卵巣機能の低下に伴い、急激に減少します。

エストロゲンは内蔵脂肪の蓄積を抑制したり、肝臓でのLDL(悪玉)コレステロールの代謝に影響を与えたりすることから、脂質代謝に深く関与していることが分かっています。

そのため、エストロゲンの分泌量が急激に減少すると、内臓脂肪型肥満を引き起こしやすくなり、さらには高血圧や糖尿病、脂質異常症などのリスクも高めてしまうのです。

また、エストロゲンの急激な減少は、自律神経の活動にも不調をきたし、情動・感情のコントロールにも影響を与える場合があります。その結果、食欲を抑えることができずに過食が起こり、太りやすくなってしまいます。

基礎代謝量の低下

加齢による筋肉量の低下に伴って、私たちの体の基礎代謝量は低下していきます。厚生労働省のデータからも、30代以降、年代が上がるにつれて基礎代謝量が低下しているのが分かります。

| 年齢 | 女性の基礎代謝量(kcal/日) |

| 30~49歳 | 1150 |

| 50~69歳 | 1100 |

| 70歳以上 | 1020 |

基礎代謝とは、ヒトが覚醒している状態で呼吸や体温調節などの生命活動を維持するために最低限必要なエネルギーのことです。

つまり、加齢に伴い基礎代謝量が低下すると、1日のエネルギー消費量が減り、血行を促進したり脂肪を燃焼したりする働きが衰えてしまうため、結果的に太りやすく痩せにくい体質になってしまいます。

更年期太りに効果の期待できる漢方薬とは

「更年期太り」に直接適応のある漢方薬はありませんが、「肥満症」の治療に用いられる漢方薬として、防風通聖散・防已黄耆湯・大柴胡湯の3種類があげられます。これらの漢方薬は、更年期世代を含む幅広い年齢の女性において抗肥満作用をもつことが報告されています。[1][2]

また、2023年の論文では、マウスを用いた実験でこれらの3種類の漢方薬にエストロゲン様作用がある可能性が報告され、継続的な服用によりエストロゲン減少に伴う肥満に対して脂肪蓄積抑制効果を示すことが期待できるとされています。[2]

ここでは、これら3種類の漢方薬と、それぞれの特長、選び方についてお伝えします。

【体力が充実し、太鼓腹で食欲旺盛な方に】防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)

食事によってカロリー(熱量)を取り過ぎると、胃腸に熱がこもりやすくなります。その結果、消化機能の低下や便の乾燥をもたらし、便秘や肥満の原因となってしまうのです。

防風通聖散は、からだを温めることで発汗を促し、腸の熱を下げながら体内に蓄積された不要物を排出しやすくする漢方薬です。

全身の新陳代謝を高めることで脂肪を燃焼させる作用をもつため、お腹まわりの皮下脂肪を減らすだけでなく、内臓脂肪量や胴囲(ウエスト)の減少にも効果が期待できます。[1]

服用がおすすめな方

体力のある実証タイプの人の「脂肪太り」におすすめの漢方薬です。

特に、太鼓腹で食欲旺盛、便秘、のぼせ、赤い吹き出物ができる方に服用が向いています。

服用上の注意

妊娠・授乳中の方は服用を避けましょう

配合生薬の「大黄(だいおう)・芒硝(ぼうしょう)」に子宮収縮作用があるため流早産をまねく恐れがあります。また授乳中も大黄が母乳中に移行して、乳児の下痢を引き起こす場合があります。

胃腸が弱い方・冷え性の方は注意しましょう

下痢や軟便の症状が悪化したり、冷え症が悪化したりする可能性があります。

複数の漢方薬を長期で服用する場合は注意しましょう

配合生薬に「甘草(かんぞう)」が含まれています。複数の漢方薬を長期服用する場合には、偽アルドステロン症などの副作用が起こりやすくなります。

病気の治療で食塩制限をしている方は注意しましょう

配合生薬の「芒硝」は含水硫酸ナトリウムの一種であり、食塩と同じナトリウムが含まれています。

不眠、発汗、動悸などの副作用が起こる可能性があります

配合生薬に「麻黄(まおう)」が含まれているため、不眠や発汗過多、全身脱力感、動機・頻脈、精神興奮などを引き起こす可能性があります。また、一部の咳止めや甲状腺の機能を補う薬などには麻黄と似た作用をもつお薬があるため、併用する場合には注意しましょう。

長期服用に注意しましょう

配合生薬に「山梔子(さんしし)」が含まれており、長期服用(多くは5年以上)で大腸粘膜に異常が生じる例が報告されています。

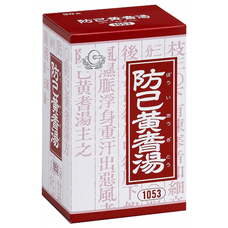

【体力がなく、むくみや下半身太りが気になる方に】防己黄耆湯(ぼういおうぎとう)

防己黄耆湯は、胃腸の消化を助ける作用とともに、体の水分代謝を高める作用のある漢方薬になります。

また更年期に起こりやすい内臓脂肪型肥満は、血液中の中性脂肪やLDLコレステロールを増やして、動脈硬化の原因にもなりやすい肥満です。防已黄耆湯には、内臓脂肪型肥満および動脈硬化の予防効果がある可能性についても研究で報告されています。[3]

服用がおすすめな方

虚証タイプで体力は虚弱~中程度、疲れやすく胃腸が弱い方におすすめの漢方です。虚証タイプの方は気の不足から水・血の流れが滞っていわゆる「水太り」の状態になっています。そのため、特に下半身太りが気になる方で、水太りによる関節の痛みやだるさがある場合に向きます。

服用上の注意

複数の漢方薬を長期で服用する場合は注意しましょう

配合生薬に「甘草(かんぞう)」が含まれています。複数の漢方薬を長期服用する場合には、偽アルドステロン症などの副作用が起こりやすくなります。

【体力があり、ストレスにより暴飲暴食をしてしまう方に】大柴胡湯(だいさいことう)

大柴胡湯は、自律神経に働きかけながら消化管機能を整える作用のある漢方薬です。ストレスによる過食を抑え、胃腸の働きを活発にして便の排出を促すことで腸内に溜まった老廃物の排出を促します。

さらに大柴胡湯には、体内の脂質代謝を高めることで余分な脂肪の吸収を抑える働きが報告されています。[4]

服用がおすすめな方

実証タイプの便秘の訴えがあり、ストレスから暴飲暴食してリバウンドをくり返してしまう方におすすめの漢方です。特に筋肉質の方に向き、体力があり元気な方の胃炎、便秘、高血圧のほか、肥満に伴う肩こり・頭痛・神経症などにも効果があります。

妊娠・授乳中の方は服用を避けましょう

「大黄」が配合されているため、妊婦の流早産や、母乳中に移行して乳児の下痢を引き起こす恐れがあります。

胃腸が弱い方・冷え性の方は注意しましょう

下痢や軟便の症状が悪化したり、冷え症が悪化したりする可能性があります。

大黄配合の漢方の重複に注意しましょう

下痢や軟便の副作用が悪化する可能性があります。

肥満症について、さらに詳しく知りたい方はこちら▼の記事もお読みください。

合わせて、更年期障害の治療には、「桂枝茯苓丸」や「当帰芍薬散」、「加味逍遥散」の漢方薬が多く用いられます。これらは、更年期のホルモンバランスの乱れに伴って起こる心身の様々な不調(漢方では「血の道症」と呼びます)に効果の期待できる処方です。

更年期に起こりやすい不定愁訴や治療法、体質・症状に合った漢方薬の選び方についてさらに詳しく知りたい方はこちら▼の記事もお読みください。

体質や症状に合った漢方薬の選び方にお悩みの方は、YOJOの薬剤師にも相談できます。

ドラッグストアで購入できる市販の漢方薬とは

更年期太りに効果の期待できる漢方薬は、ドラッグストアや薬局などで購入できる商品もあります。ここでは、市販で購入できる漢方商品の一例を紹介します。

ツムラ漢方62 防風通聖散エキス顆粒

お腹周りの脂肪が気になる方に

防風通聖散エキスを有効成分とした1日2回服用するタイプの漢方商品です。1日量として医療用漢方薬の1/2量の防風通聖散エキスを配合しています。2歳以上から服用できます。

| 分類 | 第2類医薬品 |

|---|---|

| 効能効果 | 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症: 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症 |

| 剤形 | 顆粒剤 |

| 用法・用量 | 1日2回食前に水またはお湯で服用。 成人(15歳以上):1回1包 15歳未満7歳以上:1回2/3包 7歳未満4歳以上:1回1/2包 4歳未満2歳以上:1回1/3包 |

| 内容量 | 20包/48包 |

防已黄耆湯エキス顆粒「クラシエ」

疲れやすくブヨブヨした水太りが気になる方に

防己黄耆湯エキスを有効成分とした1日3回服用するタイプの漢方商品です。1日量として医療用漢方薬の約1/2量の防己黄耆湯エキスを配合しています。2歳以上から服用できます。

| 分類 | 第2類医薬品 |

|---|---|

| 効能効果 | 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症:肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり) |

| 形状 | 顆粒剤 |

| 用法・用量 | 1日3回食前または食間に水または白湯にて服用。 成人(15歳以上):1回1包 15歳未満7歳以上:1回2/3包 7歳未満4歳以上:1回1/2包 4歳未満2歳以上:1回1/3包 |

| 内容量 | 90包 |

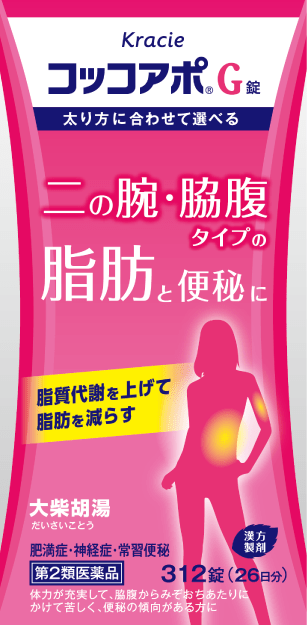

コッコアポG錠

わき腹や二の腕についた脂肪と便秘が気になる方に

大柴胡湯エキスを有効成分とした1日3回服用するタイプの漢方商品です。1日量として医療用漢方薬の1/2量の大柴胡湯エキスを配合しています。5歳以上から服用できます。

| 分類 | 第2類医薬品 |

|---|---|

| 効能効果 | 体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症: 胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症 |

| 形状 | 錠剤 |

| 用法・用量 | 1日3回食前または食間に水または白湯にて服用。 成人(15歳以上):1回4錠 15歳未満7歳以上:1回3錠 7歳未満5歳以上:1回2錠 |

| 内容量 | 60錠/312錠 |

更年期太り&ぽっこりお腹には生活習慣の改善がとても大切!

ここまで更年期太りにおすすめの漢方薬を紹介してきましたが、更年期に入っても太りにくい体を維持するためには、まずは日頃の生活習慣の改善がとても大切です。

ここでは、更年期に気をつけたい生活習慣のポイントについてお伝えします。

適度な筋トレや有酸素運動を取り入れよう

更年期の女性は内蔵脂肪は増えやすく、逆に筋肉量は減りやすくなります。筋肉量が減少すると基礎代謝も落ちて、より太りやすくなる悪循環に陥ってしまいます。

そのため、更年期の女性は、積極的に筋肉トレーニングや有酸素運動を取り入れると良いでしょう。適度な運動はストレスを解消し、自律神経のバランスを整えて過食を抑える効果もあります。

取り入れる運動はご自身が楽しく継続できるものを選ぶと良いですが、全身の筋肉を使うウォーキング・ジョギング・水泳・ダンス・サイクリングなどがおすすめです。

3食きちんとバランス良く食べよう

痩せたいからといって食事を抜いて十分な栄養が摂取されない状態が続くと、体は必要なエネルギーを作り出すために筋肉を分解してしまいます。すると基礎代謝がさらに落ち、太りやすく痩せにくい体質になってしまうのです。

食事はバランス良く、3食きちんと食べることが大切です。

特にタンパク質は筋肉や骨を作る材料になる栄養素です。更年期になるとエストロゲン量の減少に伴って筋肉量の減少や骨密度の著しい低下がみられるため、タンパク質を積極的に摂取するようにしましょう。タンパク質は、主に肉や魚、乳製品、大豆製品などに多く含まれます。また大豆製品に含まれる大豆イソフラボンは、エストロゲンに似た働きをするため、更年期の女性におすすめです。

睡眠時間はきちんと確保しよう

睡眠時間が短いと、食欲抑制ホルモンである「レプチン」の分泌が低下し、逆に食欲増進ホルモンである「グレリン」の分泌が増加するために、食べ過ぎをまねきます。

更年期の女性は、仕事や家事、育児に忙しくされている方が多いですが、ご自身が朝スッキリと目覚められる十分な睡眠時間を確保することで、痩せやすい体づくりへと導きます。

また、脂肪の燃焼効率を高めてくれる「成長ホルモン」は、22時~深夜2時をピークに分泌されます。この時間帯に良質な睡眠を取ることは痩せやすいからだ作りをするためには非常に大切です。

そのためにも、15時以降のカフェインの摂取は避け、睡眠の2~3時間前の激しい運動や飲酒、スマホやテレビの視聴はできる限りやめるようにしましょう。

更年期の症状がつらい場合は医療機関に早めの相談を

更年期の症状がつらく、生活に支障をきたしている場合は「更年期障害」の可能性があります。医療機関でホルモン補充療法などの治療を受けることで、早期に症状が改善する場合もあります。

気になる症状がある場合には、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

漢方薬についてよくある質問

ここでは、漢方薬のよくある質問についてまとめて回答します。

ツムラとクラシエの漢方薬の違いは?

漢方薬は、メーカーや商品によって味や風味、用法・用量などが異なる場合がありますが、基本的な効果効能については大きな違いはありません。

ご自身が続けやすいと思ったメーカーや商品を選ぶと良いでしょう。

医療用漢方と市販の漢方薬の違いは?

漢方薬に配合されている生薬成分の種類は、「市販薬」と「医療用医薬品」で基本的に違いはありません。

しかし、市販薬は不特定多数の方が服用することから、安全性が考慮されて生薬エキスの配合量が医療用医薬品よりも少ない場合があります。

漢方薬が飲みにくい場合は?

漢方独特の「味」や「香り」は漢方薬の大事な要素のひとつですが、中には飲みにくいと感じる方もいるかもしれません。

そのような場合は、漢方薬の顆粒を摂取する前に水または白湯を口に含み、その上で漢方薬を服用するといった工夫を行うと良いでしょう。漢方薬が直接舌に触れないため苦みを感じにくくする効果が期待できます。また、オブラートや漢方薬専用の服薬ゼリーなども販売されているため、利用してみるのも良いでしょう。

漢方薬を飲みやすくするコツについて、さらに詳しく知りたい方はコチラ▼の記事もお読みください。

YOJOでは、体質に合った漢方薬の選び方や生活習慣を改善するためのアドバイスなども薬剤師から受けることができます。なかなか改善されない不調に悩んでいる方は、YOJOの薬剤師に相談するのも良いでしょう。

まずは3分でできる体質チェックから▼ さらにLINEでのカウンセリングを経て薬剤師があなたに合った漢方薬を無料でご提案します。

【参考文献】

[1] 日置智津子ら(2008)メタボリックシンドロームに対する防風通聖散の有効性の検討,J Pharm Health Care Sci. 34(6) ,513-521

[2]山口朋子ら(2023)肥満症に用いられる3種の漢方薬の女性ホルモン様作用と脂肪蓄積抑制効果,診療と新薬2023.60,179-187

[3]吉田麻美ら (1998) 内臓肥満型糖尿病患者に対する防已黄者湯の効果.日本東洋医学雑誌第49(2), 249-256

[4] 後藤正子ら (1992) 実験的ミネラルおよび脂質代謝異常誘発 自然発症糖尿病モデルに対する漢方方剤 (大柴胡湯,小柴胡湯,八 味地黄丸)の効果.日本薬理学雑誌 100 (4), 353-358